·标题:向杰出的人民艺术家白石老人学习

·作者:郭味蕖

·发布人:管理员

·日期:2010-10-25

向杰出的人民艺术家白石老人学习

时代的巨轮不断地前进,白石老人度过了他劳动的一生——艰苦而又辉煌的行程,静静地安息了!

他由于家世清贫,从小养成了不畏困难、百折不挠的气质,具备了劳动人民的美德。他的艺术才能,在现实环境中磨练了基本实际功力,在主观努力的钻研中继承了前人优秀的技法,积累了广博的创作经验。晚年来更变以己意,体现着造型艺术的特殊规律,表现了自己划时代的风格面貌,为人民留下了丰富的造型巧妙而又真实的宝贵艺术遗产,值得我们钦敬和永远学习。

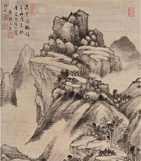

白石老人一生坚持着现实主义的绘画传统和创作作风。他在创作时,总是要自己深入现实去发掘题材,根据自然造物,去细心提炼真实形象。在他早年的漫长的岁月里,对田园中的一草一木、一花一虫都发生了热爱,并再三地进行过逼真的摹写,培养了表现在画面上的终生不渝的写实精神。他也尊重借鉴古人的创作,分析批判地吸取前代大师们的经验。通过他的早年作品,便很容易看出是经受过明清大家(青藤、雪个、石涛、冬心、李复堂、黄瘿瓢、赵悲盦)的影响,而在取材构图方面,却已经流露着他个人的特色和他那勇往直前的进取精神。

他在早年时,化费了极大的一部分精力,去研究前代画家构图、赋色以及用笔用墨的技法,探求那些只为本民族所有而为其他民族所没有的特点。他耐心地把古人的画幅勾为粉本,并且在粉本上不厌其详地作了有关晕染、赋彩、形象、比例等等的文字记录。有些粉本,又是通过他对自然物象的细心观察和多次地对面写生,然后又经过他高度的艺术剪裁,再仔细地勾成的。

他在早期勾勒的荷花、水仙等画稿上,每一正叶和折叶,都写着“深”、“浅”、“浓”、“淡”“烘”、“微烘”、“一笔横抹”等字样。在凤仙和萱花的草稿上,写着“花瓣洋红和朱砂色”、“花蒂淡红色”、“已落之花柄”、“其花向上斜开”、“花须六出”等等。在自然界的动物画稿上,更是记录得详尽。他在群鱼、鸭、鸳鸯、青蛙等等的画稿上,记着“此足踵也。”“此长者中爪,中爪上短者旁爪,是欲蹈未蹈时,两旁之爪向上反,故旁爪在上,中爪在下。”“此鱼俗呼蓑衣鱼,以尾似也,腮有一点大绿色,尾有赤色。”“蛙背上二笔,以淡墨着深点,腿上亦然。”“鹰尾毛九数,爪上横纹极密。”“鸳鸯头上之毛似朱砂少许合墨合黄,欲紫不紫,是墨浸也。”“此点似赭石,又似朱砂和淡墨。”“黄蓝并有”、“顺笔”等字样。

白石老人这样认真观察自然,深入现实,埋头苦干,孜孜不倦的毅力,是一直穿贯着他的一生。

少年以后,游遍大江南北,足迹历尽祖国名山大川。每到一地,除对真实的景物加意描摹以外,还详尽地给予文字记录,作为创作的素材。曾经见他在许多幅记游画稿上写着:“两粤之间之舟无大桅,帆横五幅,上下二幅色赭黄,中二幅色白,亦有独桅者。”“海中山石,上半绿色,下半石色,点深绿色,即作墨点亦可。隐隐远山青色。”“阳朔下十余里,河岩下有钓者,钓竿置于石碐中,人踞于舟,舟以竹为之,殊有别趣。”“将至平东府,沙高处,碧草一丛,堪入画。”“此草不知何名,略斜斜向上,亦可恋地而生。”

白石老人在画前深入现实,认真观察自然,坚持慎审作稿的精神,就是在八十五岁高龄以后,也是在继续着。在最晚年的和平鸽画稿上,也仍然写着“白”、“白”、“白”、“黑”、“黑”、“黑”以及“鸽子大翅不要太尖太直”、“尾宜稍长”等等记录文字。

就是对他平生最熟悉、最喜爱描写的蜻蜓、螳螂、蟛蜞、蜂蛾以及蟋蟀、寒蜩等的造稿,也仍在一而再、再而三地更换着底稿。由此可见,他在创作时是如何运用着自己的艺术才能,去体验、观察、研究现实景物。在未动笔以前,做好准备工作,要求通过缜密的构思,使画面形象达到极为精美的程度。白石老人对创作的态度,是严格而又严肃的。

白石老人在强调对自然景物运用写实手法的同时,又是坚决地反对一丝不错、毫无趣味的形式主义的描写,更反对抄袭古人,他主张通过对现实的观察,去提炼剪裁出更典型的形象,主张师古人而不泥于古人。在《白石诗草》上说:

“善写意者,专言其神;工写生者,只重其形;要写生而后写意,写意而后写生,自能神形俱见,非偶然可得也。”

“古人画家,有能有识者,敢删前人窠臼,自成家法,方不为古大雅所羞。今之时流,开口以宋元自命,窃盗前人为己有,以愚世人。笔情死刻,尤不足耻也。”

又说:

“匠家作画,专心前人伪体;所画所见,形似未真,何况传神,吾辈以为大惭。”

可见白石老人是如何的厌恶形式主义的绘画,而又自己在专心致志地追求着形神兼备的艺术境界。

白石老人这时便坚决地对自己的创作要求显著的转变,在他的作品中,表现形式更多样化了,笔墨更加讲究和纯熟了,也就是说,当他掌握了写实的技巧以后,就大胆地再跨前一步,走向形神兼备的领域,并进一步奠定了自己的风范。他说:

“我行我道,下笔自有我法。”

“人但知墨中有气韵,不知气韵全在手中。”

“凡大家作画,要胸中先有所思之物,然后下笔有神。”

这就说明白石老人这时所追求的正是由写实的真实变而表现事物内在精神的本质。他在长时间地对虾和蟹的实践体验中,对于虾蟹的表现方法和用笔用墨的方法的一再改变,就是显著的例证。

五十岁以后的白石老人,无论用笔用色,就更充满了泼辣、鲜明、强烈火热的情调。这时他深受赵悲盦、吴昌硕等近代大画家的启示和感染,大力追求形和神的精神的统一,他主张画中要有静气,骨法显露则不静,笔意躁动则不静,要作家脱尽纵横习气,要有一种融和之气浮动于丘壑之间。他又主张巧拙互用,巧则灵变,拙则浑古,而又一定要合乎自然。当他要求“妙在似与不似之间”的神似的时候,他就更进一步地喜爱青藤、雪个、石涛、复堂、瘿瓢诸家艺术上所达到的一方面是“笔简神足”,一方面又是“形完意真”的高超境界。对以上画家的深入现实,创造形象,落笔独出新意的精神不断地发出赞叹。

他曾题画说:

“绝后空前释阿长,一生得力隐清湘;

胸中山水奇天下,删去临摹手一双。”

(《白石诗草》二集“大滌子画”)

“皮毛袭取即工夫,习气文人未易除;

不用人间偷窃法,大江南北只今无。”

(《白石诗草》“梦大滌子”)

又说:

“青藤雪个大滌子之画,能横涂纵抹,余心极服之。恨不生前三百年,或为诸君磨墨理纸,诸君子纳余于门之外,饿而不去,亦快事也。余画来之视今,犹今之视昔,惜我不能知也。”

(庚申《老萍诗草》)

从此,白石老人便从他老师沁园先生说他是“融化入怪,少异时流”的基础上更长足前进,达到了“太似为媚俗,不似为欺世”的高度现实主义所要求的意境。

这时他寄书给友人说:“余作画数十年,未称已意,从此决定大变,不欲人知。即饿死京华,公等勿怜。乃余或可自问,快心时也。……余画犹过于形似,无超凡之处,决定从今大变。人欲骂之,余勿听也;人欲誉之,余勿喜也。”

当然,白石老人在这一大转变中,也就是作者企图以简练的线描和一点一滴的墨瀋,表现所见物象的突出特征,以达到完整的本质表现,给予读者以精神上的大力感染和共鸣时,是多次遭到了守旧者的嘲笑的。然而老人仍然是信心坚定地走着自己创作的道路。

这时他在一幅芙蓉的题字上说:

“予友方叔章尝语予曰:吾侧耳窃闻居京华之画家,多嫉于君,或有称诸辞意,必有贬损,余犹未信。近晤诸友人面,白余画格荒唐,余始信然。然与余无伤,百年后来者自有公论。”

又说:

“吾画不为宗派拘束,无心沽名,自娱而已。”

“山外楼台云外峯,匠家千古此雷同;

卅年删尽雷同法,赢得同侪骂此翁。”

(《白石诗草》二集画山水题句)

当时唯有艺术大师陈师曾、徐悲鸿二先生“工真劳人,劝其改变”。陈师曾先生在白石老人《借山图》上题了“画吾自画行合古,何必低首求同群”的鼓舞词句。徐悲鸿先生也希望老人坚定不移地开拓自己独往独来的现实主义道路,并大力将白石老人的画向国内外艺坛宣扬。白石老人在《答徐悲鸿并题画寄江南》一诗中就吟出了“我法何辞万口骂,江南倾胆独徐君”的衷心喜悦的句子。从此白石老人便坚定不移地自由徜徉于新的境界中,创作出了“冷逸如雪个”、“鬼神使之非人能”的无数划时代精神的杰作。

白石老人可贵的劳动人民的精神气质表现在另一方面的,便是他那喜爱劳动的热忱,高度的爱国主义思想,对一切邪恶势力的顽强反抗和他那一生创作中立足于群众基础上的人民性。

白石老人出生在湖南湘潭县南百里的杏子隖星斗塘一家农民家里。四岁时,王父万秉公便就松火以柴钳画灰教他识字。八岁,母亲易椎草之谷四斗,买纸笔书本,就枫林亭外祖父所主持的村塾读书。不到一年,旋因家贫需人助力退学。在家牧豕、牧牛、砍柴并帮助耕种。他在戊辰(公元一九二八年)六十六岁的自述中说:

“九岁尝牧牛,所读仅《论语》一本,犹未烂熟,真持之于角,归则写画。祖母叹曰:‘汝只管好学,惜生来走错了人家。谚云:三日风,四日雨,那见文章锅里煮。明朝无米,吾儿奈何?!”

年十二,从事木工,师事周君之美。白石老人小名“阿芝”,于是人咸以“芝木匠”呼之。黎戬斋记白石翁说:“芝木匠,每从其师,肩斧提篮,向主家作业。……陈家垅胡姓,巨富也。凡有婚嫁具办奁床妆橱之属,必召翁为之。矜炫雕镂,无不刻画入神”。白石老人这时白天作工,晚间必就松火照明作画,夜无虚夕。至二十七岁,“始发愤弃斧斤”,学诗画于胡沁园、陈少蕃二先生。越月竟能成句,从此渐有诗画名,传于一乡。

三十八岁时,被友人聘往西安为画师,得识樊樊山老人。樊求刻私印三十方,画《春云过岭图》一幅,赠钱五十万为寿。白石老人方知画刻竟有人肯出钱买,益自奋发。甲辰年(公元1904年)游南昌,湘绮老人七夕设酒招诸弟子联句,白石老人有“坐久生微凉”句,湘绮老人喜,列入门墙。

此后,几次离家远游川、陕、燕、晋……走遍长江、黄河、珠江流域,胸襟大为开阔,足迹所到,辄以笔画自随。画幅由精能转而奔放,融会冶古,别出机杼,几经变易,形成了自己波阑壮阔的独特风貌。

正因为白石老人是出生于贫苦的农家,他从小便养成了对一切劳动的热爱。他热爱牧豕、放牛、砍柴、耕作、锄草,热爱种树、种蔬,热爱木工,热爱读书、写字、刻印、作画,热爱星斗塘的农家老屋和罗山松溪,热爱这里的灶蛙、草虾、蟛蜞、小鱼、蚱蜢、纺织娘等一切微小的自然生命,他热爱一切少小时候的生活。他对这些事物的热爱,又是贯穿着他的终生,永远也不会忘记,并且经常在他的绘画、题画和文字吟咏中,唤起喜慰依恋的回忆,由衷的赞颂和诗意的描写。

“追思牧豕时,迄今八十年,却似昨朝过了。”

(题八十五岁画豕)

“祖母闻铃心始欢(璜幼时牧牛身系一铃,祖母闻铃声,遂不复倚门矣)也曾总角放牛还;儿孙照样耕春雨,老对犁锄汗满颜。”

(为囊也题《牧牛图》旧作)

又《白石诗草》载有《山行见砍柴邻子感伤》诗,自注说:“余生长于星塘老屋,儿时架柴为叉,相距数伍,以柴耙掷击之,叉倒者为赢,可得薪。”这就是白石老人对童年劳动生活温馨的回忆。今年在北京举办的“齐白石遗作展览会”上,也曾展出了老人七十岁左右画的一幅柴耙。通幅用粗笔浓墨画着一张立着的柴耙,上面题着:

“欲大翻陈案,将少小时所用过之物器,一一画之,权时画此柴耙第一幅。

似爪不似龙与鹰,搜枯爬烂七钱轻;

(余少时买柴耙于东邻,七齿者需钱七文)

入山不取丝毫碧,过草如数鬓发青。

遍地松针衡岳路,半林枫叶麓山亭;

儿童相聚常嬉戏,并欲争骑竹马行。”

又在一幅“谷雀”上题着:

“余日来作画,皆少时亲手所为,亲目所见之物。”

通过以上这些诗句题咏,我们就可以知道白石老人经常描写的题材内容,总是有他一定的现实生活根据。在画幅上时常可以看到的青蛙、蝼蛄、乌藤、丹枫、丝瓜、竽叶,也无一不是经过老人的详密观察而又几次地运用他那几十年来熟练了的艺术手法去进行加工剪裁,从而赋予了更理想、更典型的新鲜生命。

在白石老人的作品中,除了为广大人民群众所喜闻乐见、强烈地反映了人民性之外,也经常表现出对恶劣的旧社会的控诉。他一生厌弃和卑视那些欺压人民的贪官污吏。

“有湖南某巡抚西巡,道出白石山驿。儿童辈皆趋观,吾不往,且曰:‘彼亦人之子也。’”

(见戊辰自述墨迹)

这是白石晚年回忆挂铃牧牛时候的记事,说明他从幼年起就有同恶势力顽强斗争的精神。这种对无耻官吏的痛恨之情,后来就经常地反映在他的作品中。

“能供儿戏此翁乖,倒不须扶自起来;

头上齐眉纱帽黑,虽无肝胆有宫阶。”

(《白石诗草》二集“题不倒翁)

“秋扇摇摇两面白,宫袍楚楚通身黑;

笑君不肯打倒来,自信胸中无点墨。”

(题不倒翁)

白石老人在战乱流离中四出逃难,目睹生民涂炭,辗转沟壑,家人妻子离散,戚友不得相见。自己的同胞兄弟死于兵祸,忧愤之气,舌端涌出,目击心伤,他写了“可怜遍地皆燐火,尽是人间父母恩”的句子。看到当时政治的墨暗,苛捐杂税繁多,在老人《渔翁》的画幅上就题着:

“看着筠篮有所思,湖干海涸欲何之?

不愁未有明朝酒,窃想空篮征税时。”

自一九三七年日本帝国主义占领了北京之后,白石老人衷心悲痛,他辞去了艺专教授的聘请,退回了学校配给的煤炭,终日吟诗作画,有信心地等待着祖国胜利的时日。这时有些人劝他减低笔润,迎合时好,他答以诗说:

“多难多忧尚惜生,草间一粥苦经营;

诸君得画求低价,且待萍翁享太平。”

同时,白石老人便在街门上贴出了“画不卖与官家”、“官入民家,主人不利,谨些告知,恕不接见”的告白,从此便锁起铁屋,不和外界交接。日本帝国主义太平洋战争失败,在北京受降的前夕,老人亲眼看到胜利入怀,便又有喜句:

“受降旗上日无色,贺劳桥前鼓似雷;

莫道长年亦多难,太平看到眼中来。”

高尚的民族气节,炽烈的爱国热情,发自胸臆,跃然纸上。

一九四九年,八十九岁高龄的白石老人,以欢喜愉悦的心情,迎接了北京的和平解放,他以无限的欢欣,歌颂人民当家作主的人民政府和共产党,同时白石老人也受到政府和党的关怀。白石老人又恢复了他艺术的青春,热烈奔放的创作欲,激动着他的画笔,他用久经锻炼的双手,描绘出一幅幅新的画图。画了太阳和青松献给毛泽东主席;创作了大幅的牡丹花和和平鸽,祝贺保卫和平的神圣事业。一九五三年一月,中央人民政府文化部授予白石老人以“人民艺术家”的光荣称号。一九五六年世界和平理事会又决定白石老人为一九五五年度国际和平奖金的获得者,这是白石老人的光荣,也是中国人民的光荣。

近二、三年来,白石老人的笔气更加壮健,格局越觉奇伟,赋色也更瑰丽,笔墨风采达到了豪放浑朴的极境。

白石老人又是一位素敦友谊、大力提携后进的长者。我和白石老人相识已经二十年。在十几年前,他用篆字给我写了“知鱼堂”匾额。解放之初,我曾带着儿子莫宗,拿着我近期所作的画幅去向白石老人请教。他细心地逐幅看下去,反复地看了三遍,他说:

“你画得好。”

随后他便叫我在墙上钉起几张来,他又说:“画了再画。”“笔要有力,墨要有用。”

“赭石好用,朱膘我用得不好,要亮,要厚。”

他最后说:“画画不要叫人家说好,自己要有自己的面貌,画好自己留起来。”

这一天白石老人精神很振奋,看完画后,当场便给我画了一幅三个虾三个蟹子的墨画示范。很快便画好了,便把它挂在墙上,这时他忽然从椅子上立起来,从衣袋里掏出一包钥匙,去打开北墙下面的柜橱,拿出一盒绿豆糕来,送到我的儿子莫宗手里说:“你吃。”然后他从墙上取下画来题上字。又是一次取出钥匙把橱柜打开,这次取出来的是一盒图章。他把图章放在画案上说:“你会用,自己检吧。”我便捡出了“借山翁”一印捺在画上。随后白石老人又高兴地给我题了两幅画,并且写上去的是一些鼓励后进的辞句,使我感到无限的惭惶。是的,白石老人就是这样地提携后一代人,无保留地教给他们以技法,给予启示和鼓舞,引导他们前进和努力创作。

一九五六年的初秋,我在画家徐悲鸿纪念馆又一次接待了白石老人。那时他刚刚知道了徐悲鸿先生辞世的噩耗,他立即赶来。他在徐悲鸿先生故居的会客厅的沙发上默默地坐了很长时间,眼睛凝神不动,心里在寻思着什么。后来他的口角动了一下,说出了“影像”两个字,我们才知道白石老人是要看看悲鸿先生的像片。他站在悲鸿先生的影像前,眼里含满了泪水,一定要跪拜,大家怕老人过于激动,在劝说下,才深深地鞠躬,然后被搀坐在椅子上。悲鸿先生是白石老人的知友,是“最怜一口反万众,使我衰颜满汗淋”的倾胆知交,悲鸿先生的逝世,是民族艺术的重大损失,怎能不使白石老人伤感呢?这一次就是我最后和白石老人的会见。

一九五七年九月,我参加了在嘉兴寺对白石老人公祭的典礼,随后便登上了送葬的汽车,默默地追随着白石老人的灵柩到达墓地。白石老人自己篆书的墓碑已经树立在坟头,在哀乐声中,我恭敬地等待着老人的棺材徐徐地安置在墓穴里面,才怀着怅惘的心情默默地和白石老人告别。这时墓地四周的白杨正在微风中萧萧作响,西天也泛起了缕缕的红霞。

白石老人,请你静静地安息吧!你艰苦的奋斗精神,你永远坚持着的现实主义的绘画理论和创作,将是我们后一代的艺术爱好者为人民服务的旗帜。我们要向你学习,也一定追随着你的脚步向前迈进。在继承祖国优良艺术传统的基础上,发扬个人风格,努力创作上的繁荣。我们相信,我国绘画必将展现新的局面,我们愿为祖国的社会主义建设事业,为人类的文明和幸福,贡献出我们的力量。

列宁同志曾说:“艺术是属于人民的,它应当把自己最深刻的根,埋植在广大劳动群众地层本身中,它应当为这些群众所了解,并为他们所喜爱。”

白石老人的“从群众中来,到群众中去”的杰出的艺术创作,正是达到了以上的要求。

(1958)

|