|

·标题:陈洪绶 (下) ·作者:郭味蕖 ·发布人:管理员 ·日期:2010-10-7 陈洪绶 (下)

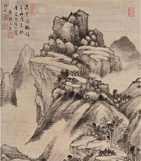

陈洪绶作品分析 陈洪绶的文学艺术修养很高,做文章他反对饤饾拼凑,所以言之有物,感情充沛;作画,虽然曾摹仿过古人,深得汉、魏、晋、唐的楷模,但他能跳出古人的藩篱,别具匠心地脱出了历史范畴,创造了独特的风格。 他传世的作品有两种:一种是绘画原作,一种是木刻插图。评论其绘画成就,也应该分开来说。在传统的卷轴画方面,陈洪绶是一位全能的画家,山水、人物、花卉皆精能,是多面手,并且创造了自己的个人风范;在版画方面,其成绩尤为突出,能冲破传统思想的局限,用自己的艺术才能,和民间文学创作结合起来,划时代地创作出大量的版画作品,从而推动了版画艺术的长足进展。 陈老莲的作品,无论从内容看,还是从形式看,作者独特的个性,都充溢在作品中间。从内容方面看,除一部分是传统的仕女题材外,大部分是士大夫阶级的隐逸故事,其中尤以陶渊明、王羲之等人的故事为多,当然,这是和他当时的思想感情分不开的。最值得我们注意的,是他描写人物的特殊表现形式,那一种大胆的夸张手法和强调对人物的个性表现,有一定程度的现实因素,从而奠定了人物画的时代里程。这种独特的绘画风格,不仅明代没有过,就是明代以前的人物画家中也没有过。所以张庚在《清朝画征录》上给他作了“三百年来无此笔墨”的评价。 陈洪绶经常描写的绘画内容,都是以古代故事为题材。如《离骚》是战国故事,《葛洪移居》和《归去来图》是晋代故事,《西厢记》是唐代故事,《水浒传》是宋代故事。但他很少描写他生存的当时周围的环境。因此,如何看待陈洪绶的作品和现实的联系问题,还值得提出来商榷。这些故事中所表现出来的人民性自不待言,但应如何看待其作品的现实性,如何看待其题材,是脱离现实,还是借古喻今,这就要做细致的分析。 从封建时代的作品中,汲取现实主义成分,是有例可寻的。如清代冷枚等作《万寿盛典图》,虽然是奉命记录封建统治者的奢靡生活,向人民夸耀威权,但画的内容,是由故宫建筑物画起,经过西四牌楼、西直门、海甸,一直到万寿山,把清代十八世纪的北京景物、风俗、服饰,忠实地记录了下来。作为风俗画,还有它的历史意义。但从陈洪绶的作品中,却不容易找到像冷枚等人作品的例子。 我国绘画,由元代文人画自立系统之后,就和宋代传统的写实风格对立起来。士大夫阶级提倡的绝俗的、放逸的、出世的文学趣味的绘画,明朝画家也没能跳出这种思想束缚。明心见性的理学思想又使陈洪绶减弱了战斗意志。从他专门以汉魏六朝故事为表现题材看,说明还是元明以来客观存在的社会现实环境本质没有改变,因而绘画风格也就没有改变,他也随着前人的规范发展了下去。 但是必须看到,陈洪绶生活在政治黑暗腐败的明王朝的末期,又经历了清军入关改朝换代的战乱年月,民族矛盾和阶级矛盾空前尖锐。他憎恶当时黑暗腐朽的社会现实,也看不起那些争名逐利、丧失气节的权贵,但他又没有正面揭露和反抗现实的勇气,于是就通过描绘历史故事来曲折地寄寓了自己的理想和表现了自己的政治态度。这就是他画古代隐逸故事的原因。他曾为他的老友周亮工画了《归去来图卷》,以规劝周元亮不要做官,就充分说明了他画这类题材的目的。 在陈洪绶的作品里,深刻地刻画了爱国诗人屈原的崇高形象。他所作的《屈子行吟》,是他所作版画《九歌图》十二帧之一。洪绶从十九岁起,从萧山来风季学骚于寥石居,他景仰屈原的为人,也热爱屈原的作品,在他为屈原《九歌》所作的插图中,寄寓了崇高的理想和高洁的情操。《水浒传》在明朝是禁书,而他却能为在当时封建社会中一向被士大夫看作“诲淫诲盗”、“君子弗为”的小说绘制插图,勇敢地塑造了《水浒传》中诸多的英雄形象。他笔下的宋江,俨然是一代的领袖丰神,并在《水浒叶子》各幅中,题了露骨的赞语,这也和他画《离骚》一样,都是在黑暗的现实中追求真理和理想的表现,是难能可贵的。由于《西厢记》、《鸳鸯塚》插图的成功,不但对封建制度下受压迫的妇女寄予了深切的同情,也对封建礼教提出了尖锐的抗议。 至于他的作品风格,历来被认为是以汉唐画像为宗师。由他流传下来的作品看,无论在勾线和构图中,汉画像的成份,就表现得更多些;唐画的成份比较少,唐朝写实的风格,并未发现在他的作品中。他曾在明宫大内临过阎立本的《历代帝王像》,他的作品如《博古叶子》等,在用笔的技法和布局上,也充分表现出阎氏对他的渊源关系,同时他也深受宋代李龙眠的影响。 他在青年时代,很下过一番摹古的工夫,但他的临摹不是一味的摹仿,而是消化了成为自己的营养。他曾再三地临摹唐代周昉的画,不肯罢休。有人问他原因,他说: “吾画易见好,则能事未尽也,长史画至能,而若无能,此难能也。” 罗坤说: “其画法古人最上乘,不入吴下一派。” 下面作具体分析。 版 画

战国伟大的爱国诗人屈原的《九歌》,自北宋以来,如大画家李公麟等,都曾用不同的形式,进行过《九歌图》中人物形象的塑造。而通过版画形式,作为楚辞的插图的,是始自陈洪绶。 目击明季末叶的黑暗统治,国事日非,人民横遭压榨,辗转沟壑,陈洪绶对《九歌》一诗寄予了深深的依恋。他为《九歌》作插图,是在明万历四十四年丙辰(公元1416年)他十九岁的时候。这是他给萧山来钦之所著的《楚辞述注》所作的插图。图在书前,自成一卷,前面有陈洪绶和来钦之的序言。 陈洪绶在《九歌图》的序文中说: “丙辰(公元1616年)洪绶与来风季(字钦之)学骚于寥石居,高梧寒水,积雪霜风。拟李长吉体为长短歌行,烧灯相咏。风季辄取琴作湘楚声。每相视四目莹莹,然耳畔有寥天孤鹤之感,便戏为此图,两日便就。呜呼!时洪绶年十九,风季未四十,以为文章事业,前途于迈,岂知风季羁魂未招,洪绶破壁夜泣,天不可问,对此宁能作顾陆画师之赏哉!” 此图初刊于崇祯十一年戊寅(公元1638年),重镌于清康熙三十年辛未(公元1691年),由安徽歙县名手黄建中雕版,共图版十二幅(包括《九歌》十一篇各一幅,屈子行吟一幅)。 他创作的《九歌图》,以《九歌》的词彩丰丽、意境惝恍的内容,赋予丰富的想象力,从一勾一勒中加以感情的描写,创造了严肃而又优美的人物形象,超出了宋、元作家李公麟、张渥的塑造畦径,而达到独树一帜。例如《大司命》一幅,以简练的笔锋,创造了大司命高冠长髯、庞眉深目的正直而可亲的形象。以婉丽而遒劲的线条,表现出穿着满饰宝石玉珮的长大神衣的人类寿命操纵者的威严。所画正是大司命之神敞开了天国的禁门,驾着玄云,令飘风为先驱,令冻雨为洒尘,飘飘然降临的情景,仿佛使我们听到了屈原“纷总总兮九州,何寿夭兮在予”的颂赞话音。 这部作品是陈洪绶的早期创作,虽然笔法比以后的作品显得纤弱,也没有繁复的配景,但对人物形象的表现和衣纹的处理,都显示了他纵逸的才能。而《屈子行吟图》一幅,更以高度的想象能力,塑造了伟大的爱国诗人屈原的庄严形象,直到现在,还没有人能超过他。 《张深之正北西厢记》 这是陈洪绶在崇祯十二年己卯(公元1639年)所作,这时的风格和同年制作的《娇红记》插图一样,都是以细腻缠绵见长。是时洪绶住在武林定香桥畔,得与当时刻工名手项南洲合作,完成了这一部光彩的插图。 插图对《西厢记》中主题思想所表现出来的反封建政治倾向采取了歌颂的态度,形象的塑造也比较生动,能根据人物的性格做了一定的夸张,较强烈地表现了人物的思想感情。 插图共六幅,书前有《双文小像》一幅,图版对幅五幅。这五幅描写了五卷中的主要内容。第一幅意在描绘“目成”,但不作“闹斋”构图。第二幅写手持节钺的白马将军的戎装雄姿。第三幅更创造性地描写了莺莺小姐在“窥简”一出中的形象。画面上以四扇花鸟屏风作为配饰,通过屏风的精致,衬托了主体人物的身份环境,烘托出人物的内心情思,使画屏上的画具有象征性。莺莺小姐面向右方,正在展阅书简,红娘却躲躲闪闪地出现在画屏的后面,使画面更增强了戏剧风趣,给读者以更深的感染。第四幅写张君瑞草桥店惊梦。最后一幅写“缄愁”。 通过以上插图,说明陈洪绶这一时期的插图风格,已经和早期的《九歌图》有了显著的不同。他天才地不落俗套地描写《西厢记》的故事,而又郑重地加上环境的适当处理。从布局、造意、笔法各方面来看,也以概括性的高度艺术技巧,在情节上挖掘感情,显示了他对山水、人物、花鸟特点的表现才华,奠定了独出机杼的风格。表现中也有不够的地方,如莺莺的半身像,头大手小,比例不准确,看起来就很不舒服。 《水浒叶子》 《水浒叶子》,也称《水浒牌》,是陈洪绶四十岁以后所作。共四十幅,是描写《水浒传》上的四十名英雄集成的一种酒令牌子。在这组版画中,他对《水浒传》上的英雄人物,是采取了歌颂的态度,是正面表现的。宋江被塑造成为庄严的领袖形象,吴用被画成像诸葛亮一样的智谋人士,孙二娘是高贵的妇女形象,扈三娘的形象也是华贵而大方的,呼延灼、索超都是大将风度,柴进、张顺、安道全等人物的描写也比较生动。在表现中还具有形式主义因素,形式主义的特点是歪曲现实。如画时迁,怀里抱的是雉鸡,武松被画成老人,这是故作新奇,与一般群众心目中的英雄形象不同。鲁智深、杨志、朱武、石秀等人,表现得也与书中描写不符。这是受艺术上形式主义的影响,更主要的是受了阶级的局限,因而对草莽英雄形象表现得不够真实。 《水浒叶子》的刻工,根据郑振铎先生所藏残本,在朱武一幅上,有“黄肇初刻”的刻工题名,他也是安徽歙郡黄氏高手。 《博古叶子》 《博古叶子》,也称《博古牌》,共四十八页,由汪南溟集古,陈洪绶手绘,黄建中手镌,较以前诸作尤为精致。这部作品绘于陈洪绶逝世的前一年(顺治八年),是陈洪绶最晚年的杰作。他在绘制中,不止描绘了唐宋人物衣冠的传统楷模,而更增添了繁复的背景。除了唐九经在题记中所说的“被须眉,横姿态,而成人物者得百四十有九”以外,又有小几大案、秦铜汉瓦、牛羊犬马和老树疏枝的适当布置。使画面平添了现实的气氛,突出了图版中主人公的思想感情和生活面貌,从而也表现了陈氏在绘画创作上的特点。周亮工在《读画录》上说:“崇祯间召入为舍人,使临《历代帝王图像》,因得纵观大内画,画乃益进,故晚年画《博古牌》略示其意。” 《博古叶子》凡四十八页,牌目分四组。在创作这部作品时,陈洪绶已经是满怀了问天之泪的遗民,他以奔放的热情,丰富的想象,编绘出这一灿烂春花般的无缝天衣。《博古叶子》在取材构图和表现主题的方法上,在缜密地描写面貌、衣纹、配景的技法上,都明显地看出是受了《历代帝王像》风格的影响。由于他曾遍观了宫廷的收藏,开阔了胸襟,同时又亲身体验了现实的社会生活,因此充实了自己的创作能力,丰富了绵渺的想象,以炉火纯青的表现技巧,描写了爱国爱民的思想感情,他将这一种不能自抑的悲愤,寄之于诗,发之于画,而完整地创造了代表一个时代的人物形象。 作者在《博古叶子》的每一张构图上,都下了一番缜密慎审的工夫,精心地配制了环境和注意了人物的布列。在四十八张叶子上,巧妙地安排了宾主人物一百四十九个。主客的对照,前后的掩映,都收到说明主题的效果。使每一叶上的主人公,都能形神活跃,显明突出。同时又注意了主人公的历史背景和思想,分别以不同的时间空间安排了人物的配景,从而获得了艺术表现上极高的现实效果。若耶樵者唐九经在《博古牌》的题记上说:“被须眉,横姿态……古雅精核,较《水浒叶子》似又出一手眼。” 汪光被在《博古叶子》后面的题记中说:“《博古》与《水浒》异乎?曰:异也。《水浒》之传也以人,《博古》之传也以事。”这就是说,《水浒叶子》主要表现人物形象,而《博古叶子》主要表达故事情节,在当时的内容选择上,也是有它可贵的意义的。 卷轴画 陈洪绶的风俗人物画,在明清之际的画坛上,是占有一定的地位的。他在卷轴人物中的取材,还仅限于古代文人士大夫的生活范畴和情趣。他所描写的人物,一般都是隐遁的、逃世的,具有不满现实的因素。但他采取的不是积极反抗的态度,而是采取逃避现实的消极反抗的态度。惟其有反抗性,就使他的作品在一定程度上倾向于人民。但他在表现人物形象上又多是孤高的,具有形式主义倾向。有些人物,性格阴沉,缺少明朗气氛,这当然和作者当时所处环境及个人境遇有关。 陈洪绶是一个多产的画家,他遗世的卷轴人物画很多。近人郑午昌曾在自己的著作里记述陈老莲的《夏景人物立轴》说:“绢本青绿,高树轮囷,枝干皆殊形异状,以淡青绿点叶,渲染三层,然后加以浓墨,深浅分明,沉郁苍古,阅之动魄惊心;工笔写人,衣冠岸伟,胎息六朝;石上荷花插瓶,瓷罂注酒,展书引满,诸人眉宇间,亦觉醺醺。”这段记叙很能说明陈氏人物画的选材、立意、构图和笔墨特点。 余曾藏有陈老莲的《觅句图》和《陶靖节像轴》。《陈章侯石床觅句图》,绢本设色,高三尺余。一人坐石床上,前置笔砚,正在寻思,一侍者煮茶于左。题:“老迟洪绶画于枫桥书屋。”《陈章侯陶靖节像轴》,绢本设色,高三尺。靖节先生坐石上持觞左望,一童子侍,瓶菊及杖旁置。题:“老迟洪绶画于静者轩。”又见有《陈章侯襄阳采梅图轴》,绢本设色,高三尺。孟襄阳右手举觞,左手持折枝白梅,一侍者持仗背酒罂后随。题:“洪绶写于七章庵。”又见《陈章侯春酿图轴》,绢本设色,高三尺。画一高士抱琴坐石上,注视炉上之桃花春酿,一童子拄仗后立。题:“老莲洪绶画于青藤书屋。”此图为吾邑簠斋故物,绢本微黑,衣纹赋色,直晋人风度。又见《陈章侯挂钱图轴》,绢本设色,高二尺五寸。一高士簪花提壶,右手曳杖,杖头挂杞菊及铜钱,态度潇洒,衣纹灵动,或系陈氏中年手笔。此帧亦为簠斋旧藏。 从他作品的技法上和构图上来分析,他的作品,不同于宋、明院体的格式,也不同于文、沈、唐、仇的格式。人物的勾勒全用重墨,尤惯于使用淡彩,这是他最特殊的表现形式。 他作卷轴花鸟画喜欢古拙浑厚,有时兼工带写,有时用双勾,有的也是从现实观察中来,有写生形象,但不如唐宋画之真实。他的花鸟画用笔古朴有力,以北宋为法,但也象元明工笔花鸟画那样,变得稚拙朴茂,也是从文人町畦中走出来。 综上所述,陈洪绶是明代文人画兴盛时期的一个重要画家。当时的文人画脱离了人民,脱离了现实,但陈洪绶是一个好的画家,他的《水浒牌》、《西厢记》等版画,都具有正面表现现实的作用,这在当时是难能可贵的。入清以后,他对新政权采取反对和抵制的态度,画了大量描写隐逸内容的作品,这些以高人逸士隐遁生活为内容的创作,都反映了他这种思想情绪。他在社会生活和艺术活动中,能把爱国热情和爱人民的心情结合起来,表现了对人民的深切同情。在他的作品中,仍然具有着形式主义的倾向。有时刻意摹古,标新立异;有时为了别具格调,就故作新奇。用传统的标准来看,是超俗绝伦,匠心独运,脱略形似,别具风情;但用今天的眼光来衡量,这种作风,也不能不说有专意怪诞、不重形似的弊端。这样的作品,不是以人民大众为对象,就使一般人难于接受了。

陈洪绶年表

公元1598 戊戌

万历二十六年 公元1601 辛丑

万历二十九年 公元1606 丙午 万历三十四年 公元1607 丁未 万历三十五年 公元1611 辛亥 万历三十九年 公元1616 丙辰 万历四十四年 公元1618 戊午

万历四十六年 公元1620 庚申

泰昌元年 公元1621 辛酉

天启元年 公元1622 壬戌

天启二年 公元1623 癸亥

天启三年 公元1624 甲子

天启四年 公元1625 乙丑

天启五年 二十九岁。 公元1627 丁卯

天启七年 公元1628 戊辰

崇祯元年 公元1629 己已

崇祯二年 公元1630 庚午

崇祯三年 公元1632 壬申

崇祯五年 公元1633 癸酉

崇祯六年 公元1634 甲戌

崇祯七年 公元1635 乙亥

崇祯八年 公元1636 丙子

崇祯九年 公元1638 戊寅

崇祯十一年 公元1639 己卯

崇祯十二年 公元1641 辛己

崇祯十四年 公元1642 壬午

崇祯十五年 公元1643 癸未

崇祯十六年 公元1644 甲申

清顺治元年 公元1645 乙酉

顺治二年 公元1646 丙戌

顺治三年 公元1647 丁亥

顺治四年 公元1648 戊子

顺治五年 公元1649 己丑

顺治六年 公元1650 庚寅

顺治七年 公元1651 辛卯

顺治八年 公元1652 壬辰

顺治九年 公元1653 癸已

顺治十年

|

| 返回>> |