|

·标题:陈洪绶 (上) ·作者:郭味蕖 ·发布人:管理员 ·日期:2010-10-7 陈洪绶 (上)

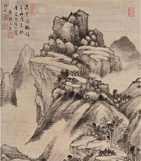

陈洪绶的生平 陈洪绶,字章侯,号老莲,明万历二十六年(公元一五九八年)生在浙江省诸暨县的枫桥村。他原籍是河南人,在宋朝官翰林学士的陈寿是他的远祖。宋室南渡以后,陈家就随着迁到了诸暨,到洪绶已经是十几世了。他的祖父名性学,明万历五年登进士,曾官广东和陕西的布政使,很有声望,在秦、粤间也积有相当田产。父亲陈于朝,是一个性爱隐居不喜欢做官的人,读书在苎萝山下,专心搞撰述。洪绶有一个哥哥,名字叫洪绪,长洪绶十余岁,性情非常傲慢。洪绶未生前,据说有一个鹤发氅衣的道士,手里拿着一颗莲子,送给于朝说:“吃下去可以得一个好儿子。”后来便生了洪绶,于朝便给他起个乳名叫莲子。所以到晚年时,洪绶就自称老莲。 洪绶的天资,聪明高朗。据记载说,四岁的时候,在他妇翁家里读书,就在新垩粉壁上画高大的关侯像;又见李公麟画孔门弟子勒本,就能指出缺点。他父亲三十五岁时早亡,这时洪绶刚刚九岁。他哥哥洪绪欺他年幼,把持家产,时常凌侮他。他想:男儿当自立,万一祖、父没有遗产留给我,谁还和我争呢?我何忍恋恋这些!便毅然离家出走,在外面赁屋子住,过着自食其力的生活。 洪绶从小就喜欢作画,十四岁的时候,他把自己的画挂在市上,就可以立时换到金钱。初学画时,是师事钱塘蓝瑛(字田叔)和孙杕(字子周)。他又是浙江著名学者刘宗周(字起东)的学生。他在刘氏言行的影响下,结识了黄道周(字石斋)、祁彪佳(字弘吉)、祁豸佳(字止祥)等负有民族气节的人物,启发了他的爱国思想,从而养成了慷慨豪放的性情。 因为国家当时以制科取士,他也努力学举子业,诗文颇为当时所推重。他不到二十岁,便考得了秀才。就试南北雍时,“行李车辙所至,交游云集”,都说洪绶是一个“思如泉涌,落想如烟云冰雪”的人。 但是洪绶并不是安于这种屑屑笔墨生活的人,孟远在《宝纶堂集》序文中说:“……总角时,即有志当世,务思以吾力普及群生。”可见洪绶在少年时代就想做一番斡转时代的事业。 洪绶生在明季末年,正是政治颓败,宦官专权,社会黑暗到不可收拾地步的国势危急的时代。在残酷的政治统治下,善良的人民辗转在沟壑的边沿,明代的封建统治,已经是风雨飘摇。 洪绶目击时伤,非常的失望。孟远说:“……伤家室之飘摇,愤国步之艰危,心中忧悄,往往讬之于酒,颓然自放,或至使气骂座者,人或绳以礼法,而不知其意有在也。”洪绶从这时便成了一个饮酒近伎、放浪不羁的人了。 《离骚图》是洪绶十九岁的作品,是给来风季所注《离骚》作的插图。他在序言中说:“……风季羁魂未招,洪绶破壁夜泣,天不可问,对此宁能作顾、陆画师之赏哉!第有车过腹痛之惨耳。”已是情见于言词了。 洪绶自二十岁到四十岁的这二十年间,靠着文名和画名,漫游于三竺间的文人群中,过着嗜酒落拓的放荡生活。他的绘画技巧,也就是从这时候打下坚固的基础。据文献记载,洪绶曾两次留在北京。一次是崇祯元年(公元1628年),他三十一岁时,被召至京师,临摹《历代帝王像》。因了这个机会,得以纵观大内当时所收藏的书画,使他在画风上,更有了临古的新的倾向。另一次是崇祯十五年(公元1642年),他入赀为国子监生,皇帝曾召授内廷供奉,他不拜接。这时已是明亡的前夕,洪绶目覩时艰,时常地痛哭,有时酒后高歌,醉墨淋漓,人见者指之为狂士。 甲申明亡以后的几年中,他带着妻子辗转于深山中逃难。顺治三年丙戌的夏天,他便落发,穿起僧服,借僧活命了。从此浪迹吴越之间,忍辱偷生,因改号悔迟、弗迟、勿迟。这时虽然遗黎的悲愤,使他不能自抑,但仍然没有间断作画,其创作的数量,甚至超过了中年时代。一直到他死的前一年,还画过一部有名的《博古叶子》。 陈洪绶死在清代顺治九年(公元1652年),年五十五岁。(按《宝纶堂集》孟远序文是五十四岁。)妻张氏,生子六人,名义祯、峙祯、楚祯、儒祯(即陈字,字小莲,号无名)、□祯、道祯。女儿的名子不详。妾吴静鬘,亦善花卉。孙豸,著有《宝纶堂集》。

陈洪绶的思想

陈洪绶生在政治颓败的明朝末年的一个官僚家庭中,从许多人给他作的小传中,可以看出他是一个放浪不羁好酒使气的人。他从十岁左右便脱离了家庭,漫游各地,得到朋友的帮助不少。他知道友谊互助的宝贵,这也就是造成他慷慨豪放性格的因素之一。 清代张庚在《清朝画征录》上评论他的画品说:“其力量气局,超拔磊落,在仇、唐之上,三百年来,无此笔墨也。” 在他的诗文集中,文章和诗篇上,都很少有关于绘画的理论。在他的交游中,画家也不多。但他在《书画》一诗里却说:

他从青年时代起,就有拯世济民的宏愿,但两次进京,均争逐功名未遂。当他看到王铎、王鉴、董其昌等人的贵显,于是颓然自放地说: “……鲜衣而怒马,国是罔所知。我有崛强言,错乱我能治。恨未得一吏,沉缅为人嗤!……

胡为血性人,众世皆我疑!” 这诗的态度很明显,他是自己觉得有治世的才能,可惜未能遇到知遇,未获得“以吾力普及群生”的机会。 又说: 据他的自白,说明他在宦途上很不顺利,不但未能发挥出他斡转乾坤的天才,就是为民请命,救生民于水火,也没有力量。眼看着天下生民涂炭流离,国事日非,很快便消沉了壮志,遁迹到文人遁世的书画生活中去了。 明朝末年,封建王朝的腐朽统治,使人民生活不下去,全国各地,反抗封建王朝残酷压榨的起义蜂起,颠簸了封建王朝的社会秩序。陈洪绶看到了农民的痛苦,他想不出替农民解除痛苦的办法,但他时常发出为民请命的呼声。在《送骆尔王之官南海》一诗中说: “地方即有警,盗贼实可怜;嗤嗤牧牛马,相率而耕田。 就是说:农民都是好农民,他们耕田放牧,安分守己。做官的压榨勒索,使他们活不下去,不得已而造反。接着说:在这衰危的年月里,容易做好事,能做一点就做一点。如果得了民心,比修起城郭御防他们强得多。 很显然,他是向封建官吏替老百姓求情。 明朝亡国的前一年,陈洪绶由北京回到浙江,这时国内的政治形势大变。李自成攻陷潼关,张献忠占领武昌,改为天授府,称大西国王,明兵从各地逃跑。 一六四四年,李自成率领农民军攻陷北京,明崇祯帝朱由检自缢;接着是满洲福临入北京称帝,建立起新的统治王朝。在清兵南下的过程中,许多人参加了抵抗的队伍,方以智、朱耷为僧,吴伟业自杀未死,陈洪绶逃入了深山。 从一六四四年到一六四六年的三年中,他带着家属辗转于深山穷谷中逃难。在颠沛流离中,也曾作画,也随时写诗。这时人民奔走逃亡,辗转于沟壑的惨象,无耻官吏敲诈人民的暴行,时时在他的诗篇中反映出来。 他不得已,便于一六四六年在山中落发为僧,他在诗中说: “丙戌夏逃命山谷,多猿鸟处,便剃发披缁,岂能为僧,借僧活命而已。” 后来他回到了自己的家乡,由于生活的贫困,又过着卖画的生活。他活动于杭州,也曾一度到福建去依靠按察使周亮工。在《游慈敬寺记》一文中说: “……至天地反复时,乃心灰冷,老死山水之志始坚。……山中人喜为结草团瓢,日供薪米,而白幢白伞,又逐之投城市矣。” 又《南山》诗: 他倔强的“个人反抗”,扭不转社会环境的变化,他和他愤恨的时代作了妥协。他终于在清廷统治下的国土上又活了下去,但他满揾着遗民之泪的心情,时时在刺痛,因此他在创作的《博古叶子》的铭记上,就说出了“嗟嗟遗民,不知愧怍”的自责的话。 陈洪绶的一生是充满了矛盾的一生,尽管他在生活中受到阶级的局限,在教育中间又受到封建道统的限制,但他任侠磊落、热爱人民、热爱生活的思想,还是经常流露在他的作品中。 他晚年虽然在颠沛流离中度着生活,但靠他周济的贫苦人家却有几十百家之多。反之,有势力的富豪,用千金向他求画,也不易得到。据记载,督学使者李际期看到他家境贫困,强留下三百金周济他,他把这些钱顷刻间都分给贫困的同乡。在他的诗篇中,热爱农民的生活,同情农民的劳苦,痛恨官吏的压榨的作品,时时可以看到,都收在《宝纶堂集》中。 陈洪绶处在阶级和民族矛盾激烈斗争的时代,他无法从这些复杂的矛盾中解脱出来。他既然痛恨官吏,但又在诗中说“恨未得一吏”;既然想考取功名,又自己终于走上了隐迹遁世的道路。可见他是想借功名的出路来施展一下自己的才能,但“错乱我能治”的好官,在行将崩溃的明王朝的末年,是不能存在的。他的想法,只是主观的向往而已。由于他从小离开家庭,单独在外创立事业,便营成了倔强的性格。中年以后的功名争逐未遂,精神经受了打击,形成了怪诞、乖张,终于使他离开了群众,所以也就“胡为血性人,众世皆我疑”了。甲申之后,他采取了不和新政权合作的态度,苟且偷生,那么,他壮年的气概,为国为民的壮志,是早已消磨净尽了。 |

| 返回>> |