·标题:《芥子园画传》

·作者:郭味蕖

·发布人:管理员

·日期:2010-10-21

《芥子园画传》

在过去,绘画原作一般人不容易见到,木刻印刷的画谱,便是宝贵的学画津梁。

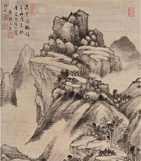

我国早期的画谱,可以推溯到宋景定年间(公元1260—1263年)刊印的《梅花喜神谱》,这是宋伯仁撰的两卷梅花画谱。明代以后,随着版画书刊的发展,画谱也多了起来,如《历代名公画谱》(武林顾炳辑),一名《顾氏画谱》)、《诗余画谱》(宛陵汪氏辑,一名《草堂诗余卷》)、《集雅斋画谱》(新安黄凤池辑),以及有名的木版彩印《十竹斋画谱》(海阳胡曰从辑)等等。但是流行最广、最为人所喜爱的是清初出版的《芥子园画传》。这是继《十竹斋画谱》之后的木版彩印画谱。

芥子园是清初文学家李渔(笠翁)的别墅。明亡后,他无意仕进,在南京建造了这所“芥子园”,专心研究小说戏曲。他尝自己说:“金陵别业,地止一丘,故名芥子。”《芥子园画传》是李渔的女婿沈因伯(心友)在芥子园请人编绘的,所以就以它命名。

《芥子园画传》于康熙辛巳(公元1701年)在南京初版。当时只有三集,初集共分五卷,第一卷是“画学浅说”;第二卷是树法;第三卷是石法;第四卷是点景人物;第五卷是仿各家横长各式。在初集前面,有康熙十八年李渔的序,说明是沈因伯请当时山水画家王概(安节)依据明李流芳(长蘅)的原稿增辑编次而成。李氏的原本,仅四十三页,经王氏广为一百三十三叶。二集八卷,是兰、竹、梅、菊四谱。从沈因伯的例言上,知道二集成书时,李渔已经去世,“芥子园”也三次易主。其中兰、竹部分,是钱塘诸升(曦菴)所作;梅、菊部分,是王蕴菴所作,而又经过王安节兄弟删过的。兰谱前有王安节序言和“画兰浅说”。竹谱前有诸曦菴序言和“画竹浅说”。梅谱、菊谱前也各有画梅、画菊浅说。三集是草虫、翎毛、花卉谱,附“设色浅说”并附有草本花卉、木本花卉、草虫等画法浅说。

沈因伯在画传合集例言上说:

“画中渲染精微,全在轻清淡远,得其神妙。可以笔临于纸者,自不可刀镌于版;可以刀镌于板者,自不能必其渲染之轻清淡远于纸。……必须镌者能以刀代笔,得其飞扬笔法,印者能以帚作染,得其轻清染法,则笔墨之趣传矣。遂博仿善手,十有八年,始得其人。加意镌镂,覃心渲染,间有把管所未及者,提刀者及之。提刀所未及者,提帚者及之。以致一幅之色,分别后先,凡数十板,有积至踰尺者。一板之上,分别轻重,凡数十次,有印至移时者。每一图出,不但嗜好者见之击节称赏,即善画者见之,莫不渍渍许可。”

又说:

“每册将成,折衷于安节,品隲编定。是集也,友不惮寒暑,凡一花一草,一字一句,虽挥汗如雨,指冻如鎚,必就宓草摹今证古,斟酌尽善,始付剞劂……。”

可见《芥子园画传》在当时条件下,能达到绘画、雕板、套印上的高度水平,是沈因伯、王安节兄弟和刻印工人精心竭力合作的结果。

《芥子园画传》在乾隆、嘉庆中移至苏州再版出书,遂有多种版本出现。嘉庆廿五年书商附刻丁臬的《写真秘诀》,并拼凑了上官周的《晚笑堂画传》的人像,成为四集。虽系伪作,但写像画法部分是有参考价值的。

光绪年间,上海花鸟画家张熊(子祥)的学生巢勋(子余)又重摹初、二、三集付印,并重编第四集人物部分,增加时人作品,成六卷印行。

《芥子园画传》是一部相当完备的中国画技法教材,从入手画法到作品示范,循序渐进,很便于初学。这在当时是有创造性的。如卷首《画学浅说》中,提出了六法六要、三品、十二忌等;在每一页画谱中,又用了简明的字句,说明构图、画法,并介绍了设色、印款和使用纸绢的一般常识。所作图例,也比较系统,如山石皴法十四式、画树点叶法三十五式、夹叶法三十二式等等都切合初学画者的需要。

但《芥子园画传》有它的时代局限性,学者必须有分析、批判。这样才可以既从临摹画传中学到东西,又不致为旧法所囿。

(载1961年《美术》第6期)

|