·标题:高凤翰(下)

·作者:郭味蕖

·发布人:管理员

·日期:2010-10-8

高凤翰

(下)

高南阜的交游

南阜初登仕版,即受知于德州卢见曾雅雨。后雅雨转运两淮,既名高海内,南阜亦艺重士林。后竟以雅雨事罪列被逮,对簿日抗辩不屈,卒得大白。两人自此情益厚,南阜曾手绘与雅雨山人《物外合踪图》,题记云:

“物外合踪。乾隆戊午(公元1738年)雅雨山人西亭寓客,从落穆中结人外赏,尘视轩冕,蝉蜕簪组,形骸之余,渺焉嗒焉,其殆有惠、庄濠梁之赏乎?百世而下,谁为一笑颔之者。”

又题诗云:

“望云惭高鸟,临水愧游鱼,此语非徒尔,

吾心本澹如。落花春已暮,拂袖兴犹初,莫使悠悠者,清冥负太虚。”

在诗集中,亦有《平山堂雅集》、《为雅雨山人题出塞图》、《即日再别雅雨公》、《闻鸡再送雅雨山人出塞》诸作。句中有“异代主盟追六一,名流选客笑三千,垂杨影里雷塘路,弹指声中庆历年”等。卢雅雨当时转运两淮,声势显赫,平山开宴,梁苑征才,俊望一时。南阜追逐其间,蒙雅雨提携,荐为歙县令。既连累被逮,竟病痹废右,不能复用矣。后南阜有句寄雅雨“几曾连茹茅同拔,却为锄兰蕙并伤”,雅雨即有“晚上征车遇已迟”以赠之。

雅雨在扬州寓居董子祠,乾隆五年(公元1740年)夏南阜自镇江至扬州,晤卢雅雨,因亦寓居董子祠。董祠楼前旧有雅雨山人移植二株桐树,雅雨壁上曾有题句。比岁槁立,一旦劚去,南阜不胜怃然,因作《劚桐图》,并作诗留于祠壁:

“汉臣祠古冷云荒,阶下枯桐依槛长,

扫径客来清荫阔,题诗人去碧苔凉。

已伤离主催斤斧,安问留巢待凤凰,

不必丹房听灶火,世间容易少中郎。”

雅雨署永平日,南阜寄书告急,雅雨未及裁答,闻南阜已化去,即哭之以诗云:

“乞米鸿归笺正裁,俄闻诀去岂胜哀,

巫咸不为刘蕡下,县宰谁迎杜甫来。

落落清华兰社尽,堂堂著作玉楼开,

年来衰老愁伤逝,况是凋零仅剩才。”

“最风流处却如痴,颠米迂倪未足奇,

再散千金因托缽,已残右腕更临池。

殷生潇洒谈元日,戴椽昂藏对簿词,

见说淮南传故事,遗文争患少人知。”

南阜自幼师事安邱张贞杞园,与杞园子在辛(卯君)友好甚笃。南阜三十岁时,有《哭张杞园十二首》。康熙五十九年庚子(公元1720年),南阜三十八岁,客安邱张卯君家,张卯君为作《南村草堂图》,与南阜《杞城别墅图》合为一卷,南阜有诗云:

“苍烟入梦见双流(先生别墅在汶淮两川交会处,李渔村先生有句云‘双流入海化苍烟’),几度怀人海月秋,争似画中三尺素,石鳌馆接峡云楼(石鳌馆予斋名,峡云楼先生别墅最胜处)。”

又《赠张卯君广文观城》句云:

“……昨日不府牒,博士征书至。

……枯藓剔断碑,古径报荒荔,

看竹不问人,题偏家家字。

……何以赞先生,三叹犹龙异。”

张卯君少承家学,书学郑谷口,画有别调,卒年近九十,亦一时山东作手。

南阜与郑板桥为莫逆交,板桥所用印章,有十方为南阜手镌,计“老画师”、“七品官耳”、“燮何力之有焉”、“潍夷长”、“以天得古”、“敢征兰乎”、“横扫”、“郑风子”、“都官”、“师造物”。南阜废右后,板桥手镌“砚田生计”一印赠之。在《板桥集》中有云:

“高凤翰,号西园,胶州秀才,荐举为海陵督坝长。工诗画,尤善印篆,病废后,用左臂书画更奇。余作此印赠之,竟忘其雷门。”

又有句云:

“西元左笔寿门书,海内朋交索向余,

短札长笺都去尽,老夫赝作亦无余。”

又见板桥题高南阜画荷云:

“济南城外百池塘,荇叶荷花菱藕香,

更有苇竿堪作钓,画工点染入沧浪。”

“苇云秋水逼秋清,画舫江南旧日情,

最是采莲诸女伴,髯高风郑笑呼名。”

板桥此题,当在南阜殁后。南阜乾隆六年辛酉自江南北归,至十四年己巳殁。板桥自丙寅调知潍县县令,相传当时南阜曾到潍县会见板桥,布袜芒鞋,皤然老农,至衙前,几为皂隶呵叱而去。复投刺,板桥迎至中堂,左右皂隶皆惊惑不解。

南阜《鸿雪集》中有,《忆郑板桥》诗云:

“澹如我辈成胶漆,狂到狂奴有性情,

便去故乡寻旧迹,断碑犹爱板桥名

(胶州为唐之板桥镇,犹有遗刻)。”

南阜极重李复堂画,在《鸿雪上集》有句云:

“客有遗李复堂画垂枝芙蓉双勾苇者,断裂零落,十缺七八,而画独完,予为补缀,染作雨景,与本来所画,风格低亚颇相宜,遂为完幅,更于其纸墨痕迹未融处,题诗以焦墨揜之:

“本是离披烟雨枝,墨痕重染倍淋漓,

老兵略得中郎似,敢道仙人续命丝。”

字里行间,亦可想见其高谊矣。

又蒲柳仙、靳秋水、朱文震,以及当时扬州画坛骚人墨客、方外缁衣,亦争与南阜定交。

又淮上高士边颐公放情诗酒,喜交天下名士,南阜有《答淮上边颐公寄画》一诗:

“寄画兼双妙,边鸾老作家,一枝香梦影,我亦赠梅花。随意图官阁,因风到水涯,明春如有兴,河上扫荒衙。”

高南阜常用的印章

无论画幅字条,南阜皆喜多用印,闲文及别署,较他人更为别致。所用印章,大半出自手镌,浑朴苍古,有汉人厚重之感,予平生所见于南阜画幅册页中之印章,有以下百数十方:

高凤翰印 白文方印 潦倒书生

朱文长方印

西园 半白半朱方印 别存古意

白文方印

南村 朱文联珠印

西园 白文联珠印

研北

白文方印 海上诗伧 白文方印

高仲子

半白半朱方印 西园

朱文方印

西亭

朱文方印 凤翰

白文联珠印

南村

白文方印 南村

朱文方印

臣翰 半白半朱方印

游戏 朱文印

画意

朱文方印 高翰

白文印

南村 朱文长方印

高翰

半白半朱方印

翰

朱文方印 西园翰墨 半白半朱方印

凤翰

半白半朱方印 南村草堂

白文方印

天涯何外无芳草

白文长方印

素心轩 朱文方印(以上中年所用印章)

南阜山人

白文方印 维摩方丈 白文方印

高姓名凤翰者

白文方印 天禄外史 白文方印

东海老学究也 白文方印

南阜 白文方印

臣翰印信

白文方印 天池散史

白文长方印

翰

白文方印 西园

朱文长方印

丙辰

白文横印 左手

白文横印

丁巳残人 白文方印

檗琴翁 白文方印

高南阜印

白文方印 躬耕陇亩

朱文方印

松居 白文长方印

渤海 朱文长方印

鸿雪

白文方印 五石瓠

朱文椭圆印

繍虎斋 朱间白虎字象形印

情以义谈,其情乃挚,气以理平,其气乃大

白文长方印

高生无恙 白文方印 和雪嚼梅花

朱文长方印

扬州鹤

朱文方印

凤翰 朱文方印

老痹

白文长方印 竹西亭长 白文方印

歌咏太平 白文方印

松懒道人 白文方印

无道人

朱文方印

别调 白文长方印

郑元祐之賸技 朱文长方印

檗琴老人 白文方印

春草堂

白文长方印

朱文圆印

生于熙朝,举于雍代,老逢隆世,三戴尧天,歌咏太平,千祀万禩 长方印

高生

朱文长方印

云根 朱文长方印

云烟供养

白文方印

髯

朱文长方印

凤翁 白文长方印

(以上老年多用之)

又有:

南阜左手 半朱半白印

一臂思扛鼎 白文方印

齐国人

白文方印 高子名翰之印

白文方印

老阜

朱文八角印

左手代之

白文方印

别味

白文方印

长安乐

白文方印

借持螯手续翰墨缘

白文长方印

石之农 半朱半白方印

乙卯

白文长方印

西园

白文横方印

怪石供 白文方印

太瘦生

半朱半白方印

横扫

白文长方印

髯

朱文圆印

我但白发

白文椭圆印

画障诗魔石顽印癖

白文长方印

翰墨之日闲作 白文方印

丁未保举

白文方印

石戏

白文方印

磊落嵚崎 白文横方印

河上草堂

白文方印

石芝山人 白文长方印

江干过客

白文方印

臣翰

白文联珠印

老呆

白文长方印

后尚左生 朱文方印

渤澥

白文长方印

西园凤翰

白文方印

仲子

白文方印

以天得古

白文方印

茶熟香温且自春

朱文椭圆印

石之农

白文方印 翠竹青松门户 白文方印

随兴云山

白文长方印

仲子翰 朱文方印

不石山房

白文方印

尘上人

白文方印

牛马走

白文方印

松簌阁印

白文方印

髯

大圆印

凤翰印信 白三朱一方印

杜陵客

白文方印

霜华

白文方印

游笈

朱文方印 参军主簿之间

白文方印

画意

朱文方印

辛酉

朱文圆印

后尚左生 白文方印

苦书生 白文方印

随意岭头云

白文方印

无名江上草 白文方印

饮墨生

白文方印

古黔陬 朱文椭圆印

高印凤陬

白文方印

冷暖自知 白文方印

后之览者亦将有感

朱文长方印

得一知已可以无憾 白文方印

咸酸之外

白文方印

感慨系之 半朱半白方印

俛仰陈迹

朱文方印

大珠山樵

白文圆印

左手

朱文方印

石道人 朱文长方印

虽不能至心向往之

朱文长方印

泰山沧海樵渔 朱文方印

伏枕在书 空白文方印

不为无益之事,何以说有涯之生

白文椭圆印

檗下琴

白文横方印

爽阁

朱文方印

臣翰

朱文方印

赏心 白文椭圆印

事到可传皆是癖

朱文方印

高

龙边白文方印

凤翰

白文方印

左拙

白文方印

天妙

白文方印

松嬾老人

朱文方印

宁作我 朱文长方印

西亭收阅

朱文方印

拾得 朱文长方印

南阜山人

半朱白方印

髯 长方印

高凤翰

白文方印

癸亥

白文长方印

石之农

白文方印

南阜

朱文椭圆印

飞鸿踏雪

白文方印 不知老之将至

白文方印

南阜之印 半朱白方印

南阜山人 白文方印

吴客

朱文椭圆印

左以拙妙 白文方印

纵横离合取之

白横长方印

臣翰

白文方印

天趣

白文长方印

西园

朱文椭圆印

采芝馆

朱文方印

绿绮絃

白文方印

坝上亭长 白文方印

落穆孤骞

大白方印

前度刘郎

白文方印

停桡

朱文圆印

五湖客

白文长方印

臣高

半白半朱印

高生

朱文长方印

左之右之

白文方印

鹤翁

白文方印

胶州

长方印 家在齐鲁之间

白文方印

汪汪千倾波 白文方印

高凤翰印 白文回文方印

南阜家

白文方印

识字农 白文长方印

游戏三昧

朱文长方印

浮槎亭

白文长方印

鸿爪

朱文方印

高姓之印 白文方印

臣翰

半朱半白印

高

朱文椭圆印

东海

白文长方印

心摹手追

白文长方印

肺腑杈枒生枯竹

南阜居士

山东

高子凤翰之印

甲子余年

遣日

左军痹司马 檗琴

高南阜有关材料

游琅琊台诗画册临各家山水册

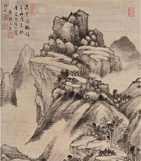

潍上丁氏旧藏高南阜山水二册。一为《南阜山人旧梦册》,系南阜右手画左手题签。共计十三幅,纯写琅琊台游踪。每幅各有对题,题中每多警句。一为《偶然寄意册》,共计十二幅,系临仿各家山水,亦有对题。册后各有长跋,其中诗句画记多不见著录。曾置予案头者数日,予曾试临一过。后归山东省古管会。今约略记其梗概。

《南阜先生画册》 张在辛书(隶书)

“看日琅琊台怀古。”

“海日生何年,谁种扶桑树;

自此成古今,积为大旦暮。

秦王痴骨死不悟,海上求仙那可遇。

空留片石纪功碑,臣斯恶札如飞雾。

我来看日又一时,前日非新此非故。

海山满眼吾辈存,安得后来成追溯。

沧桑变灭只须叟,昨日秦王下山去。

南村居士作。”

高凤翰印 白文方印

西园,朱文方印

“山中清味少人知,乍到真教耳目移,

石借云烟成动荡,松因摧折得离奇。

冰天雪拭须眉净,阴壑风传草木悲,

自笑残腊犹潦倒,冬烘输与牧牛儿。

山行得诗,作图戏题其后。南村。”

“选画山中色色幽,浓涂淡抹各风流,

松盘曲涧文心活,冰裂飞泉笔力遒。

野烧痕如大泼墨,断崖皴是小矾头,

楚山粉本原无定。只向襄阳晓望收。

米襄阳有楚山清晓图,山行忽得画意,及拟管作画,复追所见不出,反不若向诗中求之,景色差宽耳。南村并识。”

“苍天醉失海山主,秦家陵谷伤龃龉,

破碎山河遍八荒,岂惟苍生困狼虎。

辇道凭陵东海来,力剷琅琊作平土,

插天片石留丰碑,突兀不受神鞭苦。

李斯赵高鹿马姦,文字媒孽启大蠢,

君痴臣佞思纪功,岂知反为罪自数。

霜蚀雾剥几千年,苔花秽带秦时雨,

醜迹磨灭扫欲平,面目犹堪还太古。

呜呼古来姚姒功熟多,不闻刊金划石疮山痍海碑峨峨。

右秦碑诗,南村居士作于琅琊台下。”

“按琅琊台山顶掌平如削,独秦碑片石屹立,四面皴痕皆天成,似是祖龙公平山作台,相势留此丰碑,以纪功海山者。或谓自关中辇致,恐未然也。碑南向,旧闻东西两边,皆有刻字,今惟西边差有点画可辨耳。南村同日再识。”

西园翰墨 白文方印 高仲子 半白半朱方印

“溟色连天冻不开,孤吟倚杖大河隈;

风传林响薄云过,雪引山光逼眼来。

宰相何人煨芋火,将军几处炙羊杯;

人生得失浑难定,毡帽笼头亦快哉。

雪中河上作。”

南村 朱文方印 凤翰 白文方印

高 朱文印

西、园 朱文联珠印

“甲辰十二月作,越岁已巳二月书。”

凤翰 白文联珠方印

南村 白文长方印

“琅琊山上琅琊台,台下沧溟万里开;

地是中原初尽处,天从空际远浮来。

神仙种药元徒尔,日月为宫亦怪哉,

可有灵槎能借我,乘风直欲到蓬莱。

甲辰腊月作诗,乙巳二月补图。翰。”

凤翰

朱文联珠方印

“雍正二年(公元1724年)甲辰腊月,余有琅琊之游。岁除始归家,遂未得与吾研村相见。乙巳元日,研村先过草堂索予游山诗,并索各写以图,以留把玩。尘冗鹿鹿,许久未果。未几,研村感脚病甚剧,余时时往候,唯有炙艾分痛无由措手也。迟至二月上旬,研村病良已,乃夺忙了此素册,携过承裕堂,亦使病夫呻吟初歇,略得伸眉一笑耳。兄翰识。”

“枯木竹石小景,戏摹文水道人。竹西生。”

画意

朱文长方印

“余向收得文文水小笔数十纸,简单高妙,大有家法。此幅略得其意,然终不免寻行数墨生活矣,古人难及如是,翰识笔。”

南村

朱文长方印

“登临未惜费谪攀,竹杖横拖野趣闲;

僧选胜场留好客,人搜佳句报名山。

乱峯笔卓斜阳外,细树鳞盘鸟道间;

下尽黄昏归去晚,萧萧衣带白云还。

游大珠山地藏?作,偶用黄鹤山樵法戏图其意,甲辰八月南村笔。”

“大小劳与大小珠,家乡山海信雄殊,

拈来一段真倔强,不借江南软画图。

今年作客历下,偶为一南中友人作此景,题诗其上云。笔墨不必果然佳,然亦足为我辈齐伧吐气矣。南村。”

“仙拟龚半千笔。”

“远陂带树,从山隙望去,卧如横卷,此景久蓄于心,无缘泼出。偶读清凉山人画册,乃久已先予收去。遂妄效颦,再拟此幅。翰。”

“曾见倪云林刻本《狮子林图》,竹树秀密,迥非一枝一节略作萧疏便逸品。偶效其一角,以作此幅。南村。”

凤翰

朱文联珠印

“云林高品绝俗,视世污浊,不啻粪苴。相传其平生作画,不着一人。或诘之,则曰:举世无人,又何从画。此意高而伤傲,何得轻易便推倒一世哉。余学此幅,更为小写钓徒,倘尔烟波浩渺中,非复尘土褦*俗子耳。南村居士识。”

西园 方印 翰

朱文方印

“‘半江红树卖鲈鱼’,渔洋先生句也。江乡风味,七字全托而出。偶拈其意,小写此幅,正不必鱼泔蟹索定作水市喧阗也。南村居士题于竹西亭。”

“此种似从大米笔意化出,要贵离奇纵横,勿作描头画角乃佳。余于此作简净有之,其不及古人处,正在此耳,南村居士自评。”

“雍正二年甲辰(公元1724年),南村画册十二页。是年八月,余自济上客游归家,研村来省予西亭,偶论画事,遂以此册见委。秋光泼眼,爽气沁心,开匣拈笔,越三数日不觉竟尽矣。弟好收之,留作长枕大被间,他日一番佳话也。南村兄翰笔。”

松籁阁雪中对镜图

平度蓼兰公社胜利村高芳庭老人,为南阜后人,自云为南阜先生十三世孙。系由胶州徙家平度,现年六十二岁。存有南阜画像一幅。一九六二年底老人访予于潍上,手出高凤翰《松籁阁雪中对镜图》小像见示。图为月光形,有一尺半圆。上题:“松籁阁雪中对镜图,壬戌秋八月姪元孙增业敬题”横额。(按增业为高研村之元孙)。画中有南阜原题:

“乾隆二年(公元1737年)春正月泰州留照,冬十二月吴门寓舍写成。越岁戊午人日题识还胶西。老阜左手自识。”“正月九日补款。”

又自题赞曰:

“碌碌江干,十年牛马,头上星霜老至也。

嚼尽黄檗与甘蔗,酸甜苦辣归聋哑,

镜里雪消春梦婆,虚空一笑谁真假。

同日左手题。”

又有题识:

“松籁阁雪中对镜图,高南阜五十五岁像。此像逼肖,凡与予有一面之雅者,无不识也。异时我侪有抱文章气谊之感,思欲一见老伧而不可得者,对此当如一晤,南阜又记。”

又有肖像作者的题记:

“震泽学画门人陆音敬写。”

辛亥晤平度友人袁君,获悉《松籁阁雪中对镜图》仍保存于高芳庭老人之手。图中除肖像外,他如松雪背景苍润有劲气,当出于南阜翁手笔。

戴笠图

在《南阜山人诗集》中,刊有《南阜山人戴笠图》。题:“南阜山人小像,乾隆戊午(公元1738年)门人陆音敬写。”图为胸像,老人戴笠拈须。按此像当与《松籁阁雪中对镜图》同时相继写成,亦出学画门人陆音手笔。南阜自题《戴笠图》曰:

“颓以唐,激以昂,不痴不狂,亦谑亦庄,是为老阜之行藏。南阜山人自题,乾隆戊午。”

披褐图

《披褐图》是高凤翰五十六岁时松江徐璋(瑶圃)所作入石的粉本,徐璋纯以渴笔白描而成。南阜于右端题“披褐图”三字。

“《披褐图》老阜自题。”(左手书)

天禄外史

白文方印

有自赞曰:

“舍尔章服,胡宽而博,委地嬉戏,如蜗负壳,酣歌太平,解衣盘礴。

乾隆三年,岁在戊午(公元1738年)冬十二月祀灶日,山人自作赞,属同游李生晴洲作楷。生名朗,江宁人。”

又李朗题:

“邱壑夔龙,胡为乎田中?门人李朗拜题。”

又代徐璋题记:

“松江徐璋写过石入刻粉本,晴洲代记。”

又汪廷恺题:

“生于熙朝,举于雍代,老逢隆世,三戴尧天,歌咏太平,千祀万禩(南阜原有此长方印)。新安门人汪廷凯拜手撰。”

后又有郑燮题记:

“岂是人间短褐徒,胸中锦绣要模糊;

况经风雨离披后,废尽天吴紫风图。

南阜山人作‘披褐图’,寂寥萧澹,既已蔬食没齿无怨矣。板桥居士为题二十八字,则又怨甚,然 居士实不怨也。复录‘遣怀’旧作一首,寄于卷内,以与先篇相发明焉。

江海飘零窃大名,宫花曾压帽簷轻;

尊前更挟韦娘艳,再怨清贫太不情。

愚弟郑燮。”

板桥诗是对高氏推崇极至的。是图装为长卷,山人褒衣伟貌,萧淡高逸,令人对之有相见其人之感。

物外合踪图

《物外合踪图》,纸本五尺立幅。是图为德州卢见曾(雅雨)与高凤翰合像。系高凤翰与匡松岑、陆音三人合作。像为陆音写,高与匡补图景。画面中置方茅亭,顶甃以瓦,雅雨凭槛外望,南阜立阶除。亭外古柳荒荒,老干斑剥。亭前是水池,池中石陂上种有古梅,疏枝探水。亭阶下有二童侍,正在操作。上段以墨笔淡染烟云,氤氤氲氲。通幅人物萧澹,丰神渊穆,景物浑沦,气局高旷,展卷令人起景行之感。自题两则:

右上首题曰:

“物外合踪。乾隆戊午(公元1738年)雅雨山人、西亭寄客,从落穆中结人外赏。尘视轩冕,蝉蜕簪组,形骸之余,渺焉嗒焉,其殆有惠、庄濠梁之赏乎?百世而下,谁为一笑颔之者?”

右下继题以诗曰:

“望云惭高鸟,临水愧游鱼(图本写此二句诗意,故用作起语)。

此语非徒尔,吾心本澹如。

落花春已暮,拂袖兴犹初。

莫使悠悠者,清冥负太虚。

同日凤翰左手再笔。”

右下又有南阜补记题记数行。

是年高氏五十六岁。南阜由于卢见曾的器重,荐其才于抚军程元章,始委署歙县令。适有控雅雨结党者,名单列入南阜名,因罢职论罪,系狱经年始释出。在公庭对簿时,南阜抗辩不屈,事得大白。但旋即因伤感病痹废右。乾隆五年(公元1740年)庚申,夏间客镇江,复至扬州晤卢雅雨,同寓居董子祠,《物外合踪图》应已完成。该图予初见于潍州,后归山东省文管会。李既匋著《高凤翰》一书,曾制图版。

云海孤鹤图

北京故宫博物院绘画馆曾展出高风翰肖像《云海孤鹤图》,石壁长松,南阜戴笠凭石回首下瞰云海,云中正一鹤飞来。南阜自题曰:

“寥天孤鹤,托迹冥鸿,回临绝峤,坐领长风,倘有成连刺船出没其中乎?丁未(公元1727年)三月,南村居士自题。”

此图又见于《南阜砚史》。砚史共计四卷,收砚百余方,予所见系秀水王惜庵(相)重摹本。南阜戊午 自定史例。王本为王子若、吴熙载所刊。后有王惜庵“砚史后记”。记中曰:

“……余既购砚史本,复有鬻旧人携南阜自题小像来,余诧曰:‘岂阜老知砚史所在,相寻至此邪?抑精诚感通,不以幽阳隔邪?’爰乞莲谿上人缩摹入册,自谓所遇亦奇矣。庚戌(公元1850年)游京师,杨海琴(翰)太史于它处见砚史拓本,访至余寓曰:‘曾有南阜旧砚,背刻小像,砚匣有自铭,请以摹本赠君,勒之砚史卷内,不更一家眷属乎?’余喜跃,遂两存之。嗟乎!南阜先生生前抑郁阨塞,岂意百余年后有吾辈数人婆娑相料理。庶九幽之灵,亦可少慰矣。王相惜庵甫自识,时咸丰元年(公元1851年)春五正月。”

予按杨海琴所出当即《南阜山人戴笠图》,前者即朱岷所写《云海孤鹤图》也。

今距南阜先生殁已二百二十余年矣,余尚得见小像五幅,并皆自为补图,亲笔题字。萦念乡贤,实为厚幸。

砚史例

“雍正甲寅来视坝事,日夕常在行衙河干芦舍,不蔽风雨,故砚必用函,烈日寒冰,所借以护,喝冻而给公办者也。既有函,遂有受铭地,□心所蓄,刊此数字,不知者以为余善出雅制,失吾意矣。南村记。”

南阜砚史,共计四卷。秀水王惜庵相重摹本,戊午南阜自定史例。王本为王子若、吴熙载所刊,有包世臣后记,吴熙载、孔继铎序。

“南阜山人有志史氏而无所用心,砚史窃慕司马子长之书,仿之作志、书、表、本纪、世家、列传,用以追踪龙门,少摅意见。不谓闲踬蹭蹬,略无成就,而竟病废以老,伤心自喻而已。丁巳得罪,又苦瘘痹,史遂未竟而罢。粗装成册,藏之家塾,聊为他日墨城权舆云。

乾隆戊午八月中秋节,山人左手自记。”

南阜山人生圹志铭

《南阜山人生圹志铭》,山人自撰并左手书。

“山人姓高氏名凤翰字西园,胶州及计斤里人。以康熙癸亥生,生四十有五年,而为雍正丁未,以秀才举孝友端方科授修职郎江南徽之歙县丞。风尘牛马,碌碌奔走者十年,而为乾隆丁巳行役于扬州,病痹废右,诸任事以左手。感前人郑元祐尚左故事,因更号后尚左生。漂泊江湖浪迹吴越者五年,岁辛酉始北归,归而再病再起,支离卧榻者又二年,而再癸亥,则山人生岁之甲子周年六十一矣。于是乃自置棺,营生圹,作志铭手书入石留西亭。呜呼!老病苦缠,孽缘不了,未知死期当于何日也。铭曰:

知其生,何必知死,见其首,何必见尾,嗟尔生事类如此。

乾隆八年七月十日造。”

侄子汝冀、汝澥同刻字,儿子汝奎(又作魁)、孙攀鳞给事共成,其侄又有汝琥、汝淀。

又见雍正乙卯节砚铭云:

“抱坚节,长龙孙,不饱霜雪,安得凌云。南村翁付李氏媳儿,李氏儿媳即吾廷兄(廷彝)女也,归余长男,未登三十而不禄。遗孤孙攀鳞,氏奇爱而严督之。素未读书,至是发愤取四子书、乘间辄从阿翁受句读,不经手便能通大义。复学书,书亦清楷。见余制砚亦乞一枚,遂作此节砚勉之,亦以怜其苦哀其志也。即拓付册与老亲砚合辑之。南村翁记。”

高南阜年表

公元1683 癸亥 康熙二十二年

一岁。

公元1708 戊子

康熙四十七年

二十六岁。诗初有定稿。

公元1709 己丑

康熙四十八年

二十七岁。游宏济寺。

公元1712 壬辰

康熙五十一年

三十岁。作《哭张杞园十二首》。

公元1713 癸巳

康熙五十二年

三十一岁。长句弔庸生墓。

公元1718 戊戌

康熙五十七年

三十六岁。游崂山绝顶。

公元1720 庚子

康熙五十九年

三十八岁。客安邱张卯君家,张为作《南村草堂图》,南阜作《杞城别墅图》报之。

公元1721 辛丑

康熙六十年

三十九岁,作《荷花图》。

公元1722 壬寅

康熙六十一年

四十岁。作《菊磵图》。

公元1723 癸卯

雍正元年

四十一岁。十月,作《朴友图》。

公元1724 甲辰

雍正二年

四十二岁。游琅琊台,作《琅琊台游踪册》。

作《墨石百合图》。

公元1726 丙午

雍正四年

四十四岁。与宋弼会于济南。

公元1727 丁未

雍正五年

四十五岁。举孝友端方科,代州牧黄荐师撰《重修胶州城隍庙寑殿记》。作《晴霞净艳图》。作《草堂艺菊图》。自写小像。

公元1728

戊申 雍正六年

四十六岁。入京召见圆明园,授修职郎,除歙县丞。

公元1731 辛亥

雍正九年

四十九岁。改署绩溪县令。

公元1734 甲寅

雍正十二年

五十二岁。监泰州坝盐务同知。元日重游宏济寺。自撰诗集类稿序。作《指画册十页》。

公元1735 乙卯

雍正十三年

五十三岁。除夕作《岁朝图》,阅岁二月题之。

公元1736 丙辰

乾隆元年

五十四岁。元月,仿陆包山《荷花瓶供图》。作《牡丹图》。作《天香清荫图》。作《山中罗汉图》。与李鸿仁合写《石林净香图》。此顷被控与卢雅雨结党,系狱者经年。

公元1737

丁巳

乾隆二年

五十五岁。罢盐务同知,被逮病痹废右。午日过京口,假寓北固山僧舍之木末楼。震泽门人陆音为写《松籁阁雪中对镜图》,自题赞。作《文选楼草赋图》。作《幽人之贞图》。作《残荷野凫图》。

公元1738

戊午

乾隆三年

五十六岁。人日还胶西。作《砚史例》。自题《戴笠图小像》。自题《披褐图卷》。晤卢雅雨,作《物外合踪图》。自题《云烟过眼图》。作《富贵图》。

公元1739

己未 乾隆四年

五十七岁。依李栗亭于武庚,辑所藏汉印为谱。作《得树轩秋意图》。

公元1740 庚申

乾隆五年

五十八岁。夏客镇江,至扬州晤卢雅雨,因寓居董子祠。邓尉探梅,得句十二首。与张温如会于吴阊,为题右手画册。

公元1741

辛酉 乾隆六年

五十九岁。自戊申至江南,至是年北归,共留江南十四年。

公元1743 癸亥

乾隆八年

六十一岁。自营生圹,并撰生圹志,七月十日手书入石留西亭。

公元1744 甲子

乾隆九年

六十二岁。作《西园晚景图》。作《青城洞口牡丹图》。

公元1745 乙丑

乾隆十年

六十三岁。《归云集》成,因号归云老人。作诗集后跋。作《梅花图》。

公元1746 丙寅

乾隆十一年

六十四岁。作《古木寒鸦图》。

公元1747 丁卯

乾隆十二年

六十五岁。为攀鳞孙作《寒香图卷》。作《小五岳图》。

公元1748 戊辰

乾隆十三年

六十六岁。元日,祀渔洋先生像,怅然有作。夏间,弔王班瑚学博以诗。应板桥为松亭陈馥代求刻印。

公元1749 己巳

乾隆十四年

是年卒,实戊辰十二月卒也。

(1960)

|