·标题:永托旷怀 --记恩师郭味蕖

·作者:范 曾

·发布人:管理员

·日期:2010-10-20

永托旷怀

--记恩师郭味蕖

范曾

1960年我初识郭味蕖先生于北京,为的是请教郭先生有关悲鸿先生的生平。时先生正为扩建徐悲鸿纪念馆事,授命奔忙。彼时郭味蕖五十岁上下,略有白发,体格魁伟,气宇轩昂,而谦恭温良有世家子弟风,言谈娓娓,不作慷慨激扬态。其学养之博雅,令人肃然起敬,不信今时无古贤。

又隔一年,郭味蕖先生调中央美院,正教我班写意花鸟。有一次上课,他称赞我下笔颇见功力,名师的一句勖勉,直使我感激至今。旋又与某先生率我班同学赴敦煌写生,当时的学校气氛为极左思潮所控,使负笈敦煌一事,留下不少心灵上的创伤,尤其有一次于华山苍龙岭写生,我与郭先生安坐静写,不知日之既下。于是晚上的生活会显出了一些活跃,矛头指向我,以为个人主义使我不听指挥而掉队,指桑骂槐,兼及于郭先生。某先生批判亦颇申申其詈,记得有"卑鄙的个人主义"一词不假思索地顺口而出。其实某先生学会新名词立刻乱用已成习惯,一贯的积极上进使其过犹不及,今天想来是可以原谅的。郭味蕖先生默不发言,因为和我是同犯,会后,先生微笑而已。我则愤愤,憨厚的党支部书记黄铸夫先生则劝我不要生气。当时住宿颇挤,二黄同炕,某先生时常自豪地说:"我就睡在党的身边"。这大体上是文革之前若干年的政治气候。在这种气候之下,又要教好学生,使之不走“白专”道路,教授们实在力所不及。在风云中立定精神的郭味蕖先生,唯一的选择是用刻苦自励的态度,言传身教。他的速写,三维精审,远近了然,而用笔如锥画沙,虽铅笔线条亦如曲铁钩银。偶用毛笔速写,则淋漓酣畅,熟中见生。每天晚上,大家都聚在郭味蕖先生小室中,看他一天所写数十幅画,精力弥满,令人叹服。郭味蕖先生有教无类,一一讲评,鼓励多于批评。而其所指缺点,一针见血。对我们青年的震撼力,在于郭先生讲话言简而意赅,一句废话没有,不犹豫、不敷衍,君子之风,于此益见。

越明年,我为上海人民美术出版社写的中国画家丛书中的《徐悲鸿》出版。送给郭味蕖先生一册,郭味蕖先生显出了真诚的高兴,从他抚摸书面姿态中,我看出大师的风范。其实当时我的水平有限,由此之后,我对郭先生的尊重转化为敬爱。

他是一个值得敬爱的大师,他光明磊落的一生是这个结论的最好诠释。一九六二年后,和先生往还殊少,而其慈容却时时忆及。然而,文化大革命的魔焰魅火,开始灼烧神州大地了,其时我早毕业,在劫难逃,被打为现行反革命。而我美院的老师们则无一例外地被打为反动学术权威。其中郭味蕖先生的命运最为惨烈悲凉,无知而暴虐的造反派诬陷其为恶霸地主,鞭笞棒槌无所不用其极。不久借林彪疏散之令,将味蕖先生迁返回乡。闾里朴厚,境遇尚可,然先生内心悲凉可知,不久罹病,含冤抑郁而殁。我深知先生隐忍的能力,据后来有人向我描述,先生步履维艰,鬓髯散疏,然则平静安祥,视痛苦若身外。我相信,他离开人间的时候,无怨无悔,对得起上苍人寰。以他伟大的人格,他只是远离了污秽,趋近了清明。他的一生皓洁无暇,著述丰赡,而他的画图真正把美丽带给人间。

真正的大师是毋庸置疑的存在,对于他们的画,分析几乎是多余的事。禅家有偈云:"说个佛字,拖泥带水,说个禅字,满面羞惭"。言说于事物本体之作用大体如此。而大师本人,则往往要忍受平庸的赞誉,因为画坛作手不多,而啰嗦则日甚一日,这些评述言不及义,浪费读者时间是必然的。

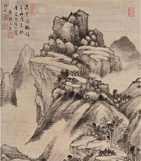

我对敬爱的郭味蕖先生的艺术永远取仰视的角度,读他的文,深文隐蔚,睿智隽永,然而语言质实、不假华藻;读他的画,以大观小,天籁爽发,看似平易近人的书画,却使人"仰之弥高,钻之弥深;瞻之在前,忽焉在后"。那是一个不容易达到的至高至深的境界。而总言之,可引用杜甫赞太白的两句诗:"清新庾开府,俊逸鲍参军"比附,这就是郭味蕖先生所有创作(包括文章与绘画)的鲜明特色。作文之大病,莫过于以艰深而文浅陋,上尾叠足,不胜重复赘繁,这种故弄玄虚,是郭味蕖先生深以为垢病的。这在他年轻时的著述《郑板桥评传》和壮岁时的《花鸟画溯源》、《明遗民画家八大山人》、《知鱼堂书画录》诸名著中都可看到郭先生立论清新,语言简朴的特质。而其《宋元明清书画家年表》更为稽考翔实之杰构,黄宾虹赞其"抗心贤哲,度越寻常"非虚誉也。他的画,无疑是当代小写意花鸟画的峰颠之代表,和王雪涛先生不同处是,雪涛俏劲绚烂,而先生则俊逸清脱。两峰并峻,同为当代小写意花鸟画之大师,与大写意花鸟界之李苦禅、潘天寿并称当代花鸟界之四杰。我曾在《大哉,雪涛》一文中将这四位杰出的代表人物,用刘勰《文心雕龙》中句,称之为藻耀而高翔的文章之鸣凤。

先生善用双钩与大写结合,他的线条节节抟搏而前,内力充盈,疏宕奇幻,自成独立不倚的门户。凡天才皆具神圣之自尊,郭味蕖先生晚年作品自比青藤、白阳,将文与可、苏子瞻、李息斋、吴仲圭视为异代知已,正是他烈士暮年壮心不已的写照。

先生的人品不苟且曲附,沉默被先生视为道德的最后一道防线。而在极左淫威披于国中的时候,郭味蕖先生所遭受的身心摧残,不是沉默可以解决的。他的死是无声的呐喊,无异将四人帮推向了历史的审判台。至今我们记得郭味蕖先生那高洁的形象,他代表着民族优秀的人格传统。

记得一九六二年我在中央美术学院毕业时,因了郭沫若先生为我的《文姬归汉》一作题长诗,引发了一场无由的风暴。某公大发雷霆,真不知怒从何来。而中央美术学院的教授并不持与某公同样的态度,蒋兆和先生、刘凌沧先生都表现出长者的垂爱。而最令我感动的是此时郭味蕖先生赠我一幅大画,画中之竹挺拔凌云,题云"画工何事好离奇,一竿掀天去不知,欲使循循墙下立,拂云擎日待何时"。这是郑燮的题画诗,我深知先生的良苦用心,这其间的和厚悱恻之情,绝对是中国士人寄意深邃的期待,我自信在四十多年后,我写这篇文章的时候,没有辜负恩师的一片至诚至真之心。

二00五年十一月二日于抱冲园

|